| 〒270-0153 千葉県流山市中110 C館3F TEL:04-7150-4355 FAX:04-7150-8878 | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

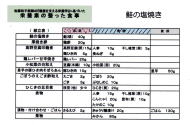

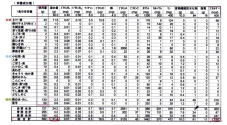

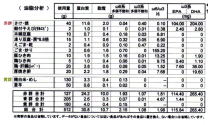

| ホーム>今月の顔 私たちの体は食べることで支えられていることは誰もが知っている自明の理です。しかしながら、私たちは食事と自分の健康管理についてどれだけ理解しているでしょうか。今回は、食事に定量化を導入して、栄養素分析を行い、栄養素の整った献立に仕上げ、実際に調理実習して楽しく試食も行うというユニークな活動を展開している「国保健康支援室」(流山市国保年金課より水野貞子保健師へアウトソーシング)と、その活動を支援している市民団体の「健康を育てる会・流山」(上條幸雄代表)を訪問しました。 取材は新装なった中央公民館で30名近い参加者を得て行われた調理実習の忙しい合間を縫って、国保健康支援室の水野保健師、スタッフの白鳥由果梨さん、「健康を育てる会・流山」の上條幸雄代表、サポーターの佐藤節子さん、 高橋イツさんを中心に行いました。

|

||||||||||||||||||

| Copyright(C)2010 Nagareyama shimin katsudou Center . All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||